古史古伝には、現代の医学では解明できない、

健康に関する多くの智慧が隠されています。

長い年月をかけて先人が培ってきた経験と知識には、

人や地球にも優しい自然の摂理に沿った

健康法として注目されています。

『伝承療法』を取り入れ、

健康維持をしてみませんか

こころつくり・ちえつくり

天から授かった『米の転換』

Vol.7

古来より日本人のアイデンティティと深く結びついてきた。

日、水、土、の恩恵は、かけがえのない存在『米』

日本の古書『古事記』では、天孫降臨によって天照大神からさずかった稲で 米が作られ そして日本の礎を築いたと神話で、語られ日本国の始まりになった。

Vol.7

『米の進展』

日本に、どのように、『米』が、浸透していったのか?

縄文時代

到来

vol.1

弥生時代

隆盛

vol.2

古墳時代

信仰

vol.3

奈良時代

伝播

vol.4

平安時代

荘園

vol.5

鎌倉時代

転換

vol.6

室町時代

進展

本編

江戸時代

安定

明治時代

近代化

<農業革新で『増産』と農業基盤が整った>

室町時代は、今までとは比較にならないほど米の生産能力が向上した。

二毛作(にもうさく)の全国普及

鎌倉時代に西日本で始まった「夏は米、冬は麦」を作る二毛作が、関東地方まで広がりました。畿内(近畿地方)の一部では、米・麦・そばを作る「三毛作」も始まりました。

肥料の進化

それまでの刈敷(かりしき草を刈って埋める)や草木灰に加え、下肥(しもごえ:人の排泄物)や家畜の糞尿が肥料として使われ始め、土地の栄養価が劇的に上がりました。

水車の利用と鉄製農具

揚水水車(灌漑用)が普及し、水利の悪い土地でも田んぼが作れるようになりました。また、鍬(くわ)などの農具が木製から鉄製に変わり、牛や馬を使った耕作(牛馬耕)も一般化したことで、開墾の効率が上がりました。

大唐米(だいとうまい)の導入

中国からインディカ米(長粒種)の一種である「大唐米」が伝来しました。

特徴: 赤米が多く、味は日本米(ジャポニカ)に劣るとされましたが、成長が早く、日照りや害虫に強いため、西日本を中心に飢饉対策や庶民の米として普及しました。

早稲・中稲・晩稲の使い分け

収穫時期の異なる品種(早稲、中稲、晩稲)を組み合わせて栽培する技術が確立し、冷害などのリスクを分散できるようになりました。

米の増産によって食文化に変化をもたらした。

米を「蒸す」から「煮る」へ

私達日本人が現在食べている「炊いたご飯」のスタイルが確立したのが室町時代なのです。

強飯(こわいい)から姫飯(ひめいい)へ

強飯: 古代から続く「蒸した」お米。硬くてパラパラしており、現在のおこわに近いもの。室町時代以前はこれが主流でした。

姫飯: 釜で「煮た(炊いた)」柔らかいお米。現在の白いご飯です。室町時代にこの調理法が広まり、日常食は柔らかい姫飯、儀式や祭りは硬い強飯(赤飯など)という使い分けが生まれました。

1日3食の定着

農業生産の向上と、戦乱や労働による活動量の増加により、それまでの「朝・夕の1日2食」から、昼食を含む「1日3食」の習慣が、武士や労働者層を中心に定着し始めました。

武士の食事

ご飯を茶碗に高く盛り上げるのが作法でしたが、それを残さず平らげるのは卑しいとされ、少量残すのが粋とされました。 現代では米は一粒っも残さず食べるように学びましたが、この時代の満足した食事の作法として少量残すのが 「もてなす側の豊かさ」と「客人の地位の高さ」を示すための上流階級特有の習慣だったのです。

一汁一菜

簡単に食べる食事

一汁一菜より品数が増えたもの

農民や都市の下級庶民は、食べられるときにしっかり食べる必要があり、残すような贅沢は許されませんでした。 現代の日本では、食材へ感謝や環境保全の観点から「もったいない」の精神が重視されて、食べ残しはマナー違反とみなされんます。 当時の武家社会では、「少し残す」ことが最高の敬意と洗練された振る舞いだったのです。

農民の食事

白米(姫飯)はまだ高級品で、庶民や農民は、玄米や雑穀(アワ、ヒエ)に米を少量混ぜたものや、

野菜と一緒に煮込んだ雑炊を主食としてました。

農作業の合間に燃料補給としてまだ高価だった米をいかに少ない量でお腹を満たすかでした。

ちなみに重労働に耐えるため、現代人より大量の穀物を摂取していたようです。成人男性は1日に4〜5合相当の穀物類を食べていた

と言われてます。

雑穀米の焼きにぎり

携帯しやすい焼き芋

雑穀米の雑炊

<味付けの革命、伝統の発酵食品>

この時代、食卓を大きく変えることになる 「日本伝統調味料」の原型, 『醤油(しょうゆ)』が登場します。元々は味噌を作る過程でできる上澄み液(溜まり)でしたが、 室町時代後期になると、調味料として独立して使われ始め、日本料理の味を劇的に進化させました。

室町時代の「味噌」と「醤油」は、現在の和食の味の根幹が決まった、まさに革命的な進化を遂げた時代でした。

一言で言うと、「食べる味噌」から「飲む味噌(味噌汁)」へ進化し、その製造過程の副産物から

「醤油」が誕生したのがこの時代です。

「粒」から「ペースト」へ

今までの味噌は、大豆の粒がそのまま残った「食べる味噌(なめ味噌)」で、

おかずやおつまみとして箸でつまんで食べるものでした。これが室町時代にペースト状になり劇的に変わります。

すり鉢の普及で味噌がペーストになった

『味噌革命』

中国から禅僧によって「すり鉢」が持ち込まれ、広まりました。

これによって、粒状の味噌をすり潰してペースト状にできるようになりました(すり味噌誕生)

ペースト状になったことで「お湯に溶けやすい」という特長が生まれ、ここで初めて「味噌汁」が誕生しました。

武士の「一汁一菜」や、庶民がご飯に味噌汁をぶっかけて食べるスタイルは、この「すり鉢」のおかげで定着したのです。

自家製味噌(手前味噌)の始まり

それまで味噌は買うものでしたが、大豆の生産量が増えたことで、各家庭で味噌を作るようになりました。

気候や水の違いで地域ごとの味が変わり、「手前味噌(てまえみそ)」という言葉や、

現代に続く「信州味噌」「仙台味噌」などの地域性のルーツが生まれ始めました。

<『もったいない』が生んだ奇跡、醤油の誕生>

醤油と味噌の進化が、料理に大変な変化をもたらしました。

味噌は、すり鉢のおかげで「味噌汁」になり、国民食の地位を確立しました。

醤油は、味噌作りの偶然から生まれ、高級な「あとのせ調味料」のデビューになりました。

室町時代の初め頃まで、今のようになんでもかけられる万能な液体調味料(醤油)は

存在しませんでした。代わりに使われていたのが「垂れ味噌(たれみそ)」です。

醤油の前にあった「垂れ味噌」

味噌に水を加えて煮詰め、布袋で漉(こ)して搾り取った液体のこと。

これが当時の「液体調味料」の主役でした。焼き魚や煮物には、この「味噌のエキス」を使っていました。

ご飯と一緒に味噌汁をセットで食べれるのは、この時代の技術革新のおかげなのです。

醤油の発見(和歌山の伝説)

鎌倉時代、禅僧の覚心(かくしん)が中国から持ち帰った「金山寺味噌(きんざんじみそ)」

の作り方を紀州(和歌山県)の湯浅で広めていました。

この味噌を作るとき、樽の底や野菜の水分から赤黒い液体が染み出してきます。

最初は捨てていたのですが、「なめてみたら美味しい!」と気づき、

これを調味料として使い始めたのが「溜まり(たまり)醤油」の始まりと言われています。

醤油と言う名が室町時代の文献に、初めて登場します。最初は味噌のオマケでしたが、室町時代後半になると、関西を 中心に『醤油』を作る専門業者が在られるようになるのですが、まだまだ醤油は超高級品でした。

<清酒(澄み酒)の誕生>

この時代の米は、安定供給もあり酒作りも大きな転換期でした。

鎌倉時代までの酒作りは、寺院中心の体制のみでしたが、室町時代からは、専門民間産業でも生産するようになり、大衆化へむかいました。

僧坊酒

都周辺や奈良の「菩提泉(ぼだいせん)正暦寺」天野山金剛寺などが作る酒は『僧坊酒』と呼ばれ、技術的に優れて、

質の高い酒とされて、現代の透明な清酒の原型が誕生しました。

室町時代は酒屋(蔵元)が寺院から独立して、大都市主に京都や奈良で酒文化が広まり

『酒屋』という職業が確立しました。庶民にとって、透き通った「清酒(せいしゅ)」はまだ高嶺の花であり、

日常的に飲んでいたのは「濁酒(どぶろく・にごり酒)」が中心でした。同時に「食べ物(栄養源)」に近い感覚でした。

ドロっとしたにごり酒は腹持ちがよく、労働者たちの貴重なスタミナ源になっていたようです。

お祭りや冠婚葬祭、特別な寄合(集まり)など、いわゆる「ハレの日」には、奮発して清酒を買い、皆で分け合って飲むこともありました。

多くの酒屋は、儲かった資金を元手に金融業(質屋のようなもの)→土倉(どぞう)といい、「酒屋と土倉」を兼業の営むものも多く、

幕府は酒屋から酒税を徴収するようになり、非常に重要な財源でもありました。

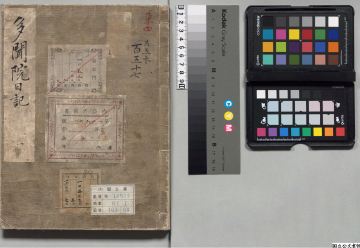

当時の日記(『多聞院日記』など)には、連日お酒を飲みすぎて失敗するお坊さんや武士の記録がたくさん残っており、

人々の「お酒好き」は今も昔も変わらないようです。室町時代は、技術とビジネスの両面で「日本酒の基礎」が固まった

エキサイティングな時代と言えます。

引用:国立公文書館デジタルアーカイブ

URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/1223941

日本心創り・智慧創り研究所

日本心創り・智慧創り研究所